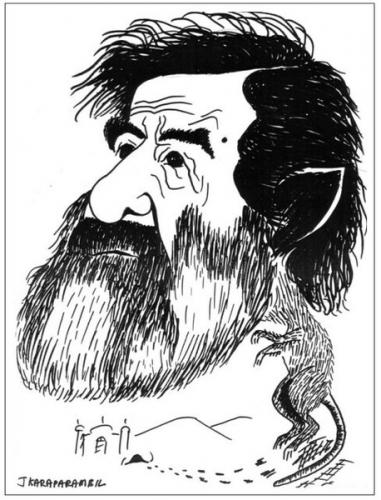

حمزة الحسن

دخل سياسيون على الدكتاتور بعد القبض

عليه أول مرة وكانوا جميعا يؤكدون على

نقطة واحدة ربما هي الوحيدة التي

اتفقوا على روايتها وهي انه كان يتطلع

اليهم في ذهول وتأمل ويومها كتبنا ان

الرجل لم يكن ذاهلا ولا مصدوما ولا

يعاني من شعور من وقع في فخ بل كل ما

في الأمر انه كان ينظر في مرآة تعكس

اربعة أو خمسة من الوجوه لكنه لا يرى

الا صورته منعكسة ـ كتابنا:

"الامبراطور الحافي ـ 2003".

حين نهضوا للمغادرة قالوا جميعا انه

سألهم هذه المرة ذاهلا( الى أين؟)

وفسروا الأمر تفسيراً سيكولوجياً

رغبوياً على انها المرة الأولى التي

يخرج منه ضيوف بلا استئذان ولم يكن

الأمر كذلك ولكنه استغرب من خروج

الصور المتماثلة من المرايا العاكسة

وبتعبير أدق كان قد ذهل ليس لخروج

هؤلاء من الغرفة أو الزنزانة بل

لخروجهم من داخله، من المرايا

الداخلية، مرايا التاريخ، ومرايا

التاريخ، عكس الزنازين، لا تفرج عن

سجناء الجلد والذات والصورة والفكرة

والعقلية، واذا كان هو قد خرج من

الزنزانة الى الموت، فإنهم خرجوا من

الزنزانة الى السلطة والفارق في عراق

المباهج المستمرة ليس كبيرا بين الموت

والسلطة أو بين سلطة الموت أو موت

السلطة في مهرجان طقسي واستعادي لرموز

التاريخ أو رموز الحاضر في بلد حين لا

يجد رموزا كبرى يلجأ الى الابتكار

والخلق: في كل شارع وقرية وبقعة أرض

يتم تصنيع الرموز في أول أرض منتجة

للرمز ومنقلبة عليه.

قراءة عابرة في نوعية رموز هذا البلد

في قرن تعطي الانطباع الواضح على ان

هذا البلد سهل الاختراق ولنقل هذا

العقل بمعنى محدد، والعقل العراقي

الذي أُفرغ ويُفرغ على مر العصور من

قابلية التفكير الى الحشو، من

المبادرة الى التفكير في الوكالة، من

توقع واستباق الأحداث الى مستقبِل

وضحية لها، أعاد في دورة مستترة صناعة

الصنم كما لو أن الثورة الاسلامية

الكبرى قبل أربعة عشر قرنا لم تحدث

قطيعة مع التاريخ ولم تؤسس لعالم ولم

تشرع لمشروع فكري وديني وثقافي على

مستوى رفيع من العظمة والحداثة من

مجتمع بدوي صحراوي الى مشروع

امبراطورية كبرى صار جنودها الرعاة،

قبل أيام، يدقون على أبواب أوروبا

وآسيا ويسقطون عروشا راسخة في زمن

صراع الامبراطوريات.

الرمز العراقي على قدر كبير من الحيرة

والطرافة والكشكولية والسريالية

والأسى ويصنّع حسب الحاجات وخاصة

الأمن والحماية والقلق النفسي والروحي

كما لو ان العراقي عبر العصور يخاف من

النوم كما يخاف من المشي بلا رمز سواء

كان الرمز ينتمي الى الماضي أو الى

الحاضر أو المستقبل، وليس مهما أن

يكون هذا الرمز من الماضي لأن الانسان

العراقي ليس كائنا يعيش الحاضر ولا

يحتاجه لأن الحاضر سجون وحروب وعواصف

وفيضانات وأوبئة وقتل،، بل ليس مهما

القيمة الأخلاقية الحقيقية للرمز

مادام يؤدي وظيفة حارس الأمل أو في

الأقل حارس الرأس من القطاف.

ولكن ماذا فعل المثقف اللمبجي

المشاريعجي الثورجي غير التبخير

للجماهير من اجل قتلها وخراب وطنها

وليس من اجل وظيفة المثقف عبر التاريخ

هي الصدم والخلخلة والزعزعة والتعارض

والتنبيه حتى لو كان الثمن هو السجن

أو العزلة أو الموت أو الحقد؟ على

المثقف النقدي دفع الثمن مهما كان

غاليا. حتى الحداثة الغربية تأسست على

جماجم وسجون ومصحات مفكريها وفنانيها

الذين دخلوا في صراع مفتوح مع كل

السلط: السياسية والاجتماعية

والثقافية والدينية والعائلية

والادبية الخ.

الى وقت قريب كانت المحلات العراقية

تتباهى بإنتاج رموزها وعلى سبيل

المثال حين قُتل الشقي عباس السبع من

قبل الجندرمة خلال السيطرة العثمانية

بعد مواجهة وهو في حالة سطو على منزل،

ربطت الجثة الى حصان طاف به شوارع

بغداد وسط عويل النساء وهن يهتفن

بالبطل الرمز( عباس السبع، يا مطيِّع

التجار) وكان هذا العفطي الذي خرجت

بغداد عن بكرة أبيها لوداعه بلطجيّاً

وكان يأخذ( خاوة) من أصحاب الدكاكين

وليس كما يتوقع البعض استعادة لزمن

الشطار والصعاليك بل نوع من بلطجة

الشوارع.

لم يكن عباس السبع قد سقط في ساحة حرب

أو في مواجهة مع محتل بل في حالة سطو

وسرقة على منزل والسرقة، حسب منطق

الرمز، لا تبرر القتل، لكن هذه

الواقعة ليست نادرة وليست عابرة: لأن

هذا السبع الذي تمت تصفية رفاقه في

الشوارع خلال السنوات الأولى من

الدكتاتورية عرف أن الخطأ المميت الذي

قاده الى السحل لأنه كان وحيدا

بالساطور ولذلك كان ما يحتاجه هو

الايديولوجيا، وهو حين صُفّيَ مع

زمرته أوائل السبعينيات في صيد

ومطاردة مثل كلاب الشوارع فلأن البلد

أو الحارة أو الايديولوجيا لا تتحمل

عصابتين في مكان واحد، أو الاندماج في

المؤسسة وهو ما حدث لكثير من أمثاله

في مواقع قوى الأمن: الدكتاتورية هي

حذف ودمج وبلع ولا تقبل الحوار

والتعدد والاختلاف، والفكر محجوز

لفكرة واحدة كما المكان محجوز لعصابة

واحدة وكذلك الأزمنة الثلاثة محجوزة.

جميع عاهرات شارع بشّار في البصرة

خلال حرب الخليج الأولى في

الثمانينيات كن يحلفن خلال مداهمة

الشرطة لهن في أوقات مختارة( عادة حين

لا يدفعن للأجهزة) بحياة وموت البطل

صباح وكنت أتصور انه ابن نوري السعيد

لكنه تبين انه ابن واحدة منهن كان

يشكل الحماية والأمن من غارات الأمن

والشرطة والمختار والسلاّبة( الذين

تطوروا اليوم في نظام المؤسسة

السياسية) وقُتل في مواجهة مسلحة مع

الأمن في فخ منصوب لكنه صار بطلاً في

زمن غياب الابطال والرموز الا لرمز

واحد وبطل واحد.

لا علاقة للقيمة الأخلاقية للرمز في

صناعته رغم ان مقاييس شارع بشّار

وغيره من الشوارع المماثلة تنتج

أخلاقياتها الخاصة ومعاييرها الخاصة

بها، وعلى قول المثل الانكليزي( رذائل

بيكادلي ـ ساحة مفتوحة في لندن ـ هي

فضائل بيرو) اي كل ما هو مرفوض في هذه

الساحة أو الحديقة هو السلوك النمطي

المعياري في البيرو من شرب علني

ومخدرات ودعارة علنية الخ، لأن الهدف

الحقيقي للرمز ليس في قيمته الاخلاقية

بل في قيمته العملية وهي في الحساب

النهائي قيمة أخلاقية بتلك المقاييس

لأنه يؤدي وظيفة توفير الأمن والحماية

وتتم استعادته حتى في الموت في نوع من

الحنين الروحي لغياب الدولة الحامية

وغياب العدالة الاجتماعية الواقية من

السقوط في مستنقع الرذيلة وغياب

المؤسسة الأمنية القانونية الضامنة

لحقوق الانسان بل غياب الانسان نفسه

وتحويله الى حشرة تزحف في الشوارع.

صناعة الرموز ليست حكرا على هذا

الجانب أو ذاك من هذه الأنماط لأن

المجتمع العراقي غارق في رموز من كل

الأنواع حتى صار لكل مقهى ومحلة وملهى

وشارع ومنظمة وحزب وتكية وضريح ومحطة

سيارات رمزها المعروف والمبجل، الحي

أو الميت، والرمز لا يموت لأن الخوف

نفسه لا يموت بل يتطور ويتجدد

ويتناسل: هذا التداخل في الرموز هو

تداخل في المرجعيات وفوضى الولاءات

التي كانت ولا تزال الثقافة السياسية

العراقية(بل الأدب العراقي الا في

نماذج نادرة) تهرب من الخوض فيها

لأنها غارقة في تحليل البرامج

السياسية والشعارات التي كانت جدران

شارع بشار والكلجية ومقرات الأحزاب

ودور العبادة والمحلات واعمدة

الكهرباء والمباول العامة والمراقص

والمقاهي غاصة بها.

رغم كل الصوت العالي والجعجعة عن

الأصالة والعراقة والحضارة الا أن

العراقي بعد اذلال طويل وقهر معتق عبر

قرون وكوارث من كل الأصناف، صار كائنا

سهل الاختراق من الداخل لغياب الثقافة

الانسانية العميقة والواقية وغياب

سنوات الاستقرار الضرورية لبناء

معايير انسانية حقيقية تتطور وتتغير

حسب الأزمنة وغياب الدولة الوطنية

الراعية التي تحميه من كل أنواع الظلم

بحيث لا يحتاج الى رموز مصنعة على عجل

من أجل البقاء والعيش أو من أجل صناعة

الأمل الزائف.

المشكلة في الأساس هي ليست مشكلة

سياسية بل معضلة فكرية وثقافية

وقانونية رغم هيمنة المكون السياسي

المموه على التاريخ القريب والبعيد،

مشكلة التأسيس للعقل النقدي أساس كل

حداثة وتطور حقيقي وجوهري، مشكلة

الاستبصار الداخلي ورؤية الذات من

الداخل وهذه مهمة نخب الادب والفكر

والثقافة والعلم وليست مهمة نخبة

سياسية غارقة في الانتهازية والأمية

والنفعية والسطحية وبدون ذلك سيستمر

الصراع الوحشي حتى بعد رحيل الاحتلال

العسكري لأن الاحتلال المحلي السياسي

العقائدي المصلحي هو المنتج والمفرخ

والمولد لكل أنواع الاحتلال وكل أنواع

الدمار. فلماذا، في مجتمع هش الرموز،

الاستغراب من نجاح ساسة أبالسة في

اختراق المجتمع العراقي الخالي من

المصدات القانونية والثقافة الوقائية

الحامية؟ الرموز الهشة القابلة

للتكسير لا تحتاج الى حجرة قوية ولا

الى عبقرية للتحطيم بل تحتاج الى حجرة

صغيرة ومكر صغير ودهاء صغير لكي تتحطم

ليس لأن الحجرة قوية بل لأن الزجاج،

الرمز، هش.

في وقت صعود وتقديس هذه الرموز

الوهمية، تتلاشى الى مستوى الغياب

الرموز العراقية الحقيقية التي عملت

بكل الجهد والطاقة والنبل من أجل

التأسيس لعراق حديث ودولة عصرية بصرف

النظر عن طريقة التفكير واختلاف الرؤى

واسلوب العمل مثل طه باقر وعبد الرزاق

الحسني وعلي الوردي، ورموز الحركة

الاسلامية الكبار الذين يحضرون كطقوس

لا كأفكار ومواقف، والجواهري وعبد

الكريم قاسم وناظم الغزالي والسياب

وسعدي يوسف وسلام عادل ونازك الملائكة

وغيرهم الكثير.

في ظل هذا الغياب للرموز الأصيلة

يستطيع أي محتال وتاجر وفاجر ونصاب

وماكر في هذا الحقل أو ذاك من صناعة

الوعي العام بل صناعة التاريخ العام

على هواه وكيفما يشاء لأن كتابة

التاريخ اليوم لم تعد بحاجة الى مركز

أبحاث وضمير وخبراء وعلماء ومؤرخين

وشهود ووثائق لكي يكتب بل يحتاج الى

زجاجة خمر أو مقهى ومنبر وشارع ومنظمة

حقيقية أو وهمية وشطارة لكي يكتب،

والذين يكتبونه أو يصنعونه يعرفون

تمام المعرفة انه تاريخ زور لكنهم

يعرفون بالقدر نفسه من المعرفة أن

تاريخ الحقيقة لا يباع ولا يشترى في

هذا السوق ولا نفع ولا مصلحة ولا

زبائن في سوق الحقائق ليس لأن العراقي

لا يحب الحقيقة بل لأن كل عراقي اليوم

في زمن الفوضى صار ينتج الحقيقة كما

يريد هو، اي ان المعايير العامة

المنتجة للحقائق لم تعد قائمة أو مفكر

فيها، ولم تعد الحقائق حتى في أردأ

الأزمنة القديمة نتاج سلطة، وصار

الباحث عن الحقيقة في هذا الزمن الردئ

كمن يحمل فانوس النهار ليبحث عن بقايا

بشر في حشود الاشباح والهياكل العابرة

المرتطمة في الضوء النهاري السيّال

الخدر: صار فقير فولتير هو الكافر

الوحيد في سوق سياسي بلا دين والمؤمن

الوحيد فيه هو الشاطر.

هامش ـ قال فولتير: ما من يهودي أو

مسلم أو مسيحي في السوق والكافر

الوحيد هو الفقير.

27/7/2010